ISSN 2698-6140 ♦ Volume 7 2023/3 ♦ 32 pages pdf-Format ♦ 2023 Aug 9

Sabine Riedel

Der Ukraine-Krieg im Licht von Völkerrecht, „humanitärer“ Intervention, Massenvernichtungswaffen, Outsourcing von Außenpolitik, Kriegswirtschaft und Wirtschaftssanktionen

INHALT:

Die 32 Seiten enthalten: Analyse, Zusammenfassung, 13 Abbildungen und Quellentexte, ca. 223 Quellen (verlinkt)

Der Ukraine-Krieg zerreibt derzeit nicht nur Ukrainer und Russen und damit zwei Brudervölker, die seit Jahrhunderten miteinander aufs Engste verbunden sind. Er spaltet auch den europäischen Kontinent, der nach dem Kalten Krieg wieder zusammengewachsen ist. Wie konnten die Hoffnungen auf mehr Prosperität schon nach wenigen Jahrzehnten so enttäuscht werden und Feindbilder entstehen, die Europa und die gesamte Welt an den Abgrund eines Atomkriegs führen? Warum hat die europäische Friedensordnung versagt, die durch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), den Europarat und die Europäische Union repräsentiert werden? Welche Rolle spielen die Vereinten Nationen und das Gewaltverbot der UN-Charta? Warum sind Kriege ohne Kriegserklärungen möglich? Beobachten wir heute einen Zerfallsprozess der internationalen Ordnung?

Diese Fragen werden von Medien und Forschungsinstituten aufgegriffen, doch mit einer Universal-Formel beantwortet: Die Russische Föderation – oder noch kurz: Putin – sei für den Krieg allein verantwortlich. Damit geben sich nur Menschen zufrieden, die sich bereits in einer Kriegssituation befinden. Offene oder demokratische Gesellschaften suchen nach Konfliktlösungen und Wegen zu Frieden und Wohlstand. Dieser Beitrag möchte sich ebenfalls fokussieren, doch die gestellte Frage unter unterschiedlichen Aspekten diskutieren: Warum können seit Jahrzehnten Kriege geführt werden, obwohl die UN-Charta Kriegserklärungen verbietet? Wo sind die Grauzonen, um europäische und internationale Verträge zu umgehen? Läuft alles zwangsläufig auf einen nuklearen Showdown hinaus, dessen Schauplatz diesmal nicht in Hiroshima und Nagasaki, sondern in Osteuropa liegt?

Alle Prognosen scheitern daran, dass sie menschliche Entscheidungen nicht wirklich vorhersagen können. Positiv betrachtet heißt das: Verantwortliche Politiker sind in der Lage, umzusteuern und Fehleinschätzungen zu korrigieren. Solche politischen Gestaltungsspielräume arbeitet dieser Beitrag in der Hoffnung heraus, dass die Menschheit insgesamt klüger ist als die Vertreter partikularer Machtinteressen: Das Gewaltverbot in der UN-Charta wird verteidigt, u.a. gegen das erfolglose Konzept der „humanitären“ Intervention. Staaten mit einer Verfügungsgewalt über Massenvernichtungswaffen werden zur Verantwortung gezogen. Auch das Outsourcing nationaler EU-Außenpolitiken, d.h. deren Übertragung auf nicht legitimierte internationale Organisationen, gerät zunehmend ins Zwielicht, Wirtschaftssanktionen werden als Wirtschaftskriege wahrgenommen und geächtet.

US-Präsident Harry S. Truman zum Abwurf der Atombombe auf Hiroschima:

„Vor sechzehn Stunden warf ein amerikanisches Flug-zeug eine Bombe auf Hiroshima ab, […]. Mit dieser Bombe haben wir die Schlagkraft unserer Streitkräfte um eine neue und revolutionäre Zerstörungskraft verstärkt. In ihrer jetzigen Form sind diese Bomben bereits in Produktion, und noch effektivere Modelle sind in der Entwicklung. […].“

Quelle: Truman Statement on Hiroshima, The White House, Washington, D.C., 6.8.1945, Statement by the President of the United States, Atomic Heritage Foundation, https://ahf.nuclearmuseum.org/ahf/key-documents/truman-statement-hiroshima/

Den theoretischen Rahmen dieser Analyse bildet der völkerrechtliche Grundsatz des Verbots der Androhung und Anwendung von Gewalt. Darauf einigten sich nur wenige Wochen nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Gründungsstaaten der Vereinten Nationen in der UN-Charta (Art. 2.4 UN-Charta, 26.6.1945, vgl. in Abbildung 1). Auch wenn dieser Grundsatz noch vor dessen Inkrafttreten (24.10.1945) durch den Abwurf von Atombomben über Hiroschima und Nagasaki missachtetet wurde, so gehört er dennoch bis heute zum Kernbestand des Völkerrechts. Daran haben selbst die fünf Veto-Mächte des UN-Sicherheitsrats nichts ändern können. Die vielen Militäroperationen der USA seit 1945 (sueddeutsche.de, 17.5.2010) führten auch nicht zu einer neuen völkerrechtlichen Praxis, d.h. einem neuenen Völkergewohnheitsrecht (icrc.org/de/gewohnheitsrecht).

Das Gewaltverbot sowie die Verpflichtung aller UN-Mitglieder zur Achtung ihrer Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, politischen Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit machen Kriegserklärungen seit 1945 praktisch unmöglich. Denn eine Verletzung dieser Grundsätze kann die UN-Generalversammlung sanktionieren, sei es durch eine zeitweilige Suspendierung der Mitgliedschaft oder einem Ausschluss des betreffenden Staates (vgl. Kapitel II, Artikel 5 und 6 der UN-Charta, 26.6.1945, siehe Abbildung 1). In der Fachliteratur wird hervorgehoben, dass es bis 2002 trotz verschiedener Streitfälle (1974: Südafrika) keinen Ausschluss gegeben habe (nations encyclopedia.com, 2023).

Nicht erwähnt wird, dass die UN-Generalversammlung am 25.10.1971 Taiwan ausschloss (UN-Resolution 2758, 25.10.1971), welches bis dahin zu den fünf Vetomächten des UN-Sicherheitsrats gehörte und die UN-Charta in keinster Weise verletzt hatte. […, S. 2]

Die Mitwirkung der EU-Mitgliedstaaten am Zerfall der europäischen Friedensordnung weisen die deutschen Bundestagsabgeordneten weit von sich, indem sie Russland die alleinige Verantwortung zuschreiben (bundestag.de, 19.4.2023). Der Verweis auf Moskaus völkerrechtswidriges Verhalten reicht aber nicht aus, um die eigene Abkehr vom Friedenskurs zu erklären und die transatlantische Option zu rechtfertigen. Allein die Waffenlieferungen an die Ukraine seit 2014 bis zum Beginn der russischen Militärintervention unterminierten die Waffenstillstandsabkommen in den abtrünnigen Regionen Donezk und Lugansk.

Die Waffenhilfe der EU belief sich in diesem Zeitraum auf 2,9 Milliarden Euro und die der USA auf 2,7 Milliarden US-$ (bundestag.de, 22.4.2022). Sie wurde ohne Bedingungen oder Konditionalitäten geleistet und entsprach zusammengenommen den ukrainischen Militärausgaben von 5,9 Milliarden US-$ im Jahre 2021 (milex.sipri.org, Ukraine 2021). So haben EU und NATO zumindest indirekt zur gewaltsamen Eskalation in der Ostukraine beigetragen, wie sie in den Berichten der Sonderbeobachtermission der OSZE dokumentiert wurden (osce.org, SMM-Reports).

Seit Kriegsbeginn ließen sich die EU-Mitgliedstaaten noch tiefer in den Ukraine-Konflikt hineinziehen. Denn Kiews Militärausgaben sind im Jahre 2022 um 640 Prozent auf 44 Milliarden US-$ gestiegen (milex.sipri.org, Ukraine 2022). Eigentlich kann das Land sich solche Summen gar nicht leisten. Denn allein die Kriegsschäden verursachten 2022 ein Defizit in Höhe von 36,9 Milliarden Euro (euronews,com, 14.11.2022). Deshalb haben die USA für das Haushaltsjahr 2023 44,9 Milliarden US-$ für die Ukraine vorgesehen (ukrainianworldcongress.org, 24.12.2022). Die EU „half der Ukraine wirtschaftlich, humanitär und militärisch“ bereits 2022 mit 67 Milliarden (europa.eu, EU-Hilfen 2023).

Auch hier wurden keinerlei Bedingungen festgelegt, etwa darüber, dass sich Kiew um Friedensverhandlungen mit Russland bemüht und die Forderung nach einer militärischen Rückeroberung der Krim aufgibt. Hingenommen werden außerdem Kürzungen von Löhnen und Sozialausgaben sowie das Einfrieren des Mindestlohns auf 180 Euro monatlich zugunsten von Militärausgaben, die bereits über 50 Prozent der Staatseinnahmen ausmachen (gtai. de, 21.10.2022, mof.gov.ua 2023, laender-analysen.de, 283/2023). Die Einwanderung der Ukrainer in die Sozialsysteme der EU-Mitgliedstaaten kann Kiew zwar kurzfristig entlasten. Doch wie lange wird es sich zum Beispiel Deutschland leisten können, eine Million oder mehr ukrainische Migranten mit deutschen Arbeitssuchenden gleichzustellen (Bundesagentur für Arbeit 2023)? […, S. 20 f.]

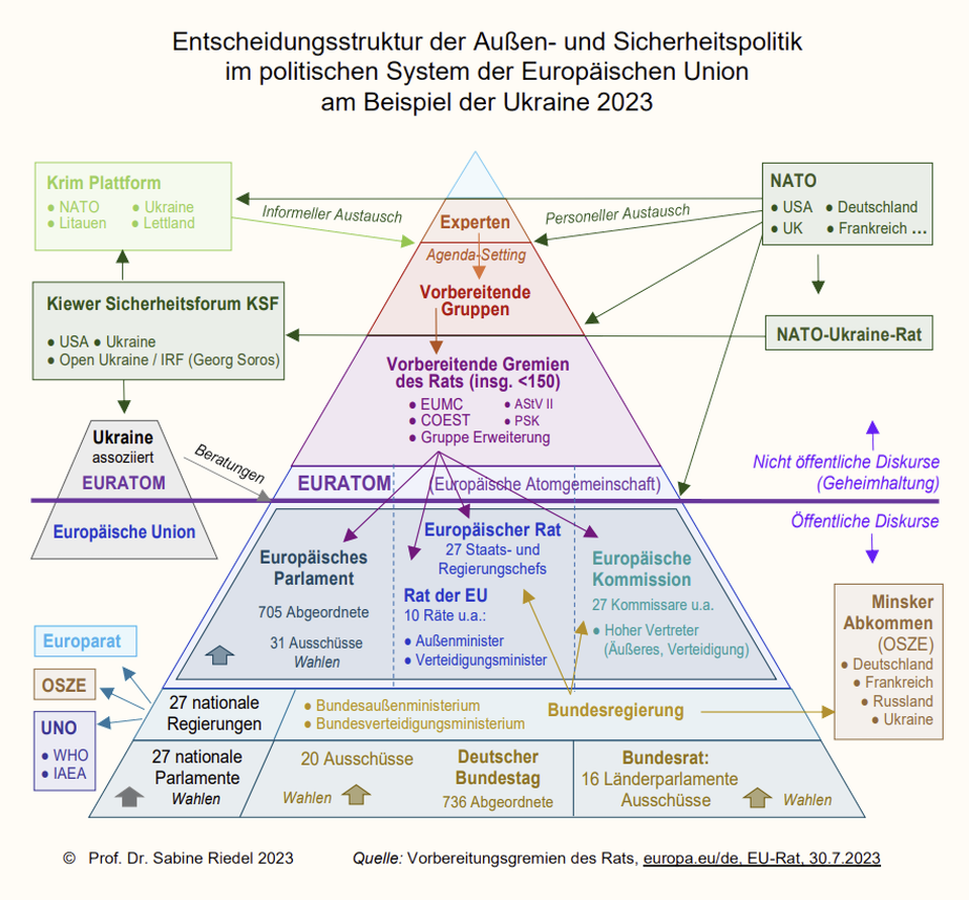

Diese Abbildung ist eine vereinfachte Graphik aus dem hier vorgestellten Artikel (S. 19). In der pdf-Version ist sie mit den betreffenden Institutionen und Gremien verlinkt.